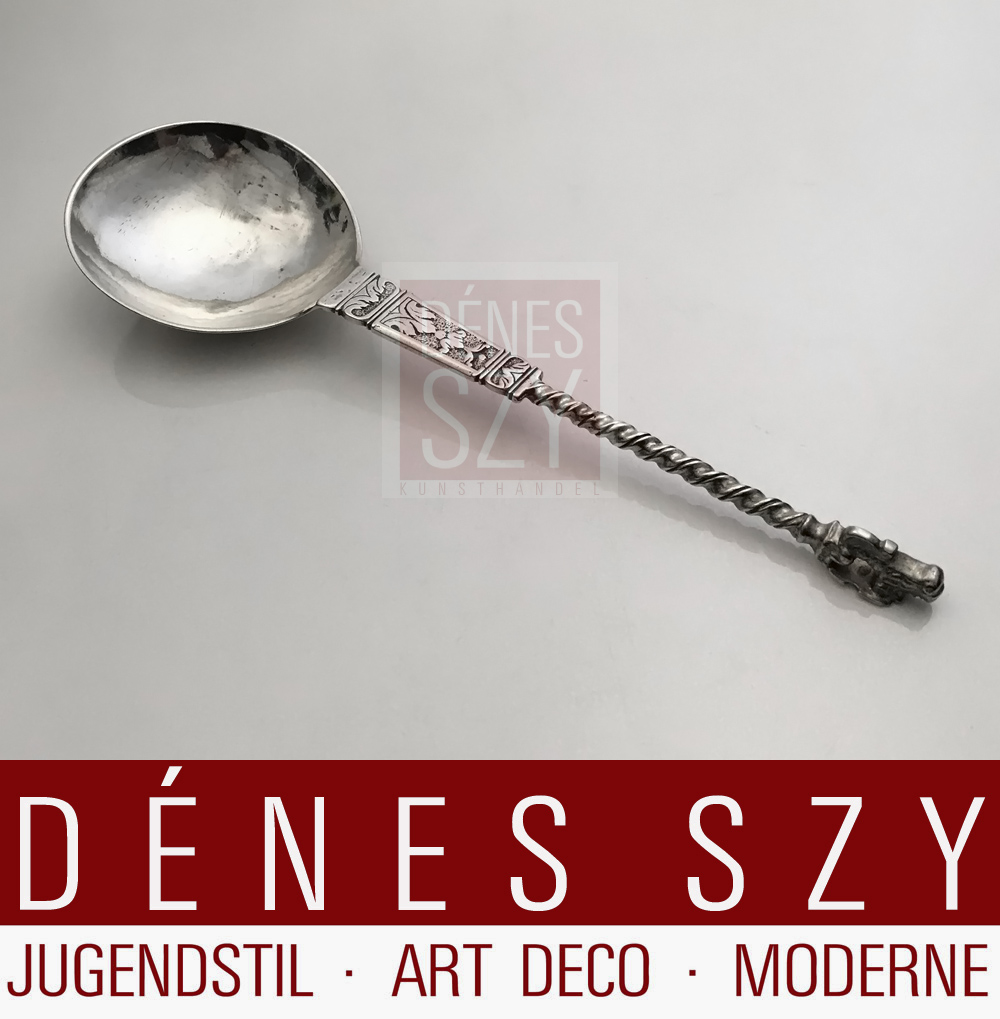

Apostellöffel Silber Kempen um 1740

Apostellöffel / Brandweinlöffel / Tauflöffel,

Rheinisches Silber, 18. Jh.

Meistermarke IC für Johann Claessen [erwähnt als Goldschmied 1728 und 1742]

Stadtmarke: Ausführung: Kempen um 1740

Silber 12 Lot

Maße: Länge 17,9 cm

– 1 Inch (Zoll) = 2,54 Zentimeter –

Silber 12 Lot, 12 lötiges Silber, Silber 12 Loth, Rheinisches Silber

Zustand: altergemäß sehr guter Originalzustand

Ein Vergleichsstück befindet sich in der Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums

Sehen Sie bitte auch: Museum für Niederrheinische Sakralkunst, Kempen

Literatur: Clasen, Carl-Wilhelm: Rheinische Silbermarken. Die Marken und Werke der Rheinischen Goldschmiede. CMZ Verlag Rheinbach-Merzbach 1986, No. 771.

Der Silberfeingehalt auf in Deutschland ausgeführten Silberobjekten wurde bis 1868 in Lot(h) angegeben. Üblich waren Arbeiten aus 12 Lot = 750/1000 und 13 Lot = 812,5/1000. Da die Städte den Mindestfeingehalt festlegten, garantierten so die jeweiligen Stadtmarken für den Feingehalt, im Norden überwiegend 12 Lot und im Süden überwiegend 13 Lot. Sehr betuchte Auftraggeber wie Mitglieder des Hofes oder Adels ließen sich hingegen auch Stücke mit einem Feingehalt von 14 Lot = 875/1000 oder gar 15 Lot = 937,4/1000 anfertigen. Ab 1868 werden ebenso die Feingehaltsmarken 750 und 800 eingeführt, ab 1888 gilt ein Mindestfeingehalt von 800/1000 wie auch die Stempelung mit Halbmond und Krone für Silberwaren des deutschen Reiches. Diese Silberstempel gelten bis heute.

Literatur: Irmscher, Günter: Das Kölner Goldschmiedehandwerk 1550-1800. Eine Sozial- und Werkgeschichte. Regensburg 2005.

Literatur: Bemmann, Hildegund: Rheinisches Tafelsilber. Silbernes Prunk- und Tafelgerät des nördlichen Rheinlandes von 1550-1800. Rheinbach-Merzbach 1992.

Literatur: Meta Patas: 400 Jahre Gold – und Silberschmiedekunst in Düsseldorf Ausstellung vom 8.11 bis 2.12 1977 SW: Goldschmiedekunst Silberschmiedekunst Düsseldorf

Literatur: Hans Wiswe: Die Branntweinkaltschale. Studien um ein Speisebrauchtum. In: Beiträge zur Deutschen Volks- und Altertumskunde. Nr. 8, 1964. Hamburger Museumsverein, Hamburg, ISSN 0408-8220, S. 61–86.

Literatur: Kunstschätze aus dem St.-Martini-Münster zu Emmerich, bearb. v. Gerard Lemmens/Guido de Werd, Ausstellungskatalog, Emmerich 1977

Literatur: Klevisches Silber. 15.–19. Jahrhundert, bearb. v. Guido de Werd, Ausstellungskatalog Städtisches Museum Haus Koekkoek, Kleve, Kleve 1978

Literatur: Lemmens, Gerard: Die Schatzkammer Emmerich, Kleve 1983

Literatur: Schenkenschanz. „de sleutel van den hollandschen tuin“, red. v. Guido de Werd, Ausstellungskatalog Städtisches Museum Haus Koekkoek, Kleve, Kleve 1986

Literatur: De Werd, Guido: Een kelk uit 1697 door Rabanus Raab de Oudere uit Kalkar, in: Antiek, Jg. 25, Nr. 2, 1990, S. 83–88

Literatur: Rieß, Marina: Das Goldschmiedehandwerk der Frühen Neuzeit am Niederrhein – Liturgische Goldschmiedewerke im konfessionellen Spannungsfeld. (Dissertation 2021)

Weiterführende Literatur:

Literatur: Reiner Neuhaus und Ekkehard Schmidberger: Kasseler Silber aus Barock, Empire und Gründerzeit

Literatur: Ernst-Ludwig Richter : Altes Silber imitiert kopiert gefälscht

Literatur: Baumstark, Reinhold, Helmut Seling und Lorenz Seelig: Silber und Gold. Augsburger Goldschmiedekunst für die Höfe Europas. Hirmer Verlag, München 1994

Literatur: Manfred Meinz: Schönes altes Silber. Keysers Handbuch für Sammler u. Liebhaber. 2. Auflage. Gütersloh 1987.

Literatur: Karl Hernmarck: Die Kunst der europäischen Gold- und Silberschmiede von 1450-1830, München 1978.

Literatur: Helmut Seling: Die Augsburger Gold- und Silberschmiede 1529 – 1868. Meister Marken Werke, München 2007.

Literatur: Germanisches Nationalmuseum (HG.): Nürnberger Goldschmiedekunst 1541-1868. 2 Bände. Nürnberg 2007.

Literatur: Rosenberg, Marc: Der Goldschmiede Merkzeichen. Band I-IV, Frankfurt am Main 1922.

Literatur: Tardy: International hallmarks on silver. Paris 1985.

Literatur: Schliemann, Erich: DIE GOLDSCHMIEDE HAMBURGS. Band I, II und III., Verlag: Verlag Schliemann & Cie, Erscheinungsdatum: 1985

Literatur: SILBER AUF REISEN; Ausstellungskatalog 1991-1992 der Hessischen Hausstiftung Museum Schloß Fasanerie in Eichenzell bei Fulda

Literatur: Viktor von Reitzner: “Alt Wien”. Lexikon für Österreichische und Süddeutsche Kunst und Kunstgewerbe. Edelmetalle. Wien 1952.

Literatur: Alfred Rohrwasser: Österreichs Punzen. Edelmetall-Punzierung in Österreich von 1524 bis 1987. 2. Auflage. Perchtoldsdorf 1987.

Bayerisches Nationalmuseum, Archiv zur Augsburger Goldschmiedekunst

Apostellöffel Silber Kempen um 1740

Apostellöffel / Brandweinlöffel / Tauflöffel,

Rheinisches Silber, 18. Jh.

Meistermarke IC für Johann Claessen [erwähnt als Goldschmied 1728 und 1742]

Stadtmarke: Ausführung: Kempen um 1740

Silber 12 Lot

Gerne kümmern wir uns um Ihre Wünsche, klicken Sie bitte weiter oben rechts auf SIE HABEN FRAGEN? oder ganz oben rechts auf KONTAKT.

Oder besuchen Sie unsere Geschäftsräume während der Öffnungszeiten.

Finden Sie weitere Objekte auf unserer Produktseite!

Sie haben Fragen?

Sie haben Fragen?